19:47 Доктор наук - в США и в России |

|

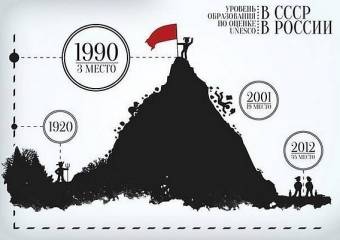

Почему в условиях современной России отечественные университеты и вузовский сектор не могут выпускать достойных исследователей и инноваторов? Чем российская наука в ее текущем виде принципиально отличается от западной модели? Что можно с этим сделать?  Cфера российского высшего образования находится в тяжелом системном кризисе. Основными показателями кризиса, на мой взгляд, являются, во-первых, удручающее своими масштабами «инфляционное» разрастание вузовского комплекса; во-вторых, как количественно, так и качественно фиксируемые в рамках вузовской системы коррупция, профанация научно-образовательного процесса и квалификационная деградация; в-третьих, демонстрируемое российскими управленцами недостаточное (мягко говоря) понимание ряда базовых вопросов, имеющих отношение к реформе науки и системы высшего образования. Все это находит отражение в удручающе низких и продолжающих падать (если рассматривать динамику в рамках десятилетия) международных рейтингах российских вузов. «Доктор» в Америке – это не только и столько статус, сколько технология научно-образовательного процесса. «Технология производства» докторов основывается на принципах классической «новой науки». Являясь основными творцами нового знания, представители Ph.D. корпуса овладевают в докторантуре искусством осуществлять его «выработку» своими собственными силами, подходя к когнитивному процессу не только как исследователи, но и как фактические «предприниматели» и «организаторы производства». Получение нового научного знания в США в социокультурном плане воспринимается как нечто похоже на индивидуальное предприятие или «старательскую» артель, аналогами которых когда-то являлось золото-искательство, освоение новых земель, подъем целины и т.п. Университетский кадровый сегмент американской сферы ИиР во многом унаследовал индивидуалистический, самодостаточный и склонный к предпринимательству дух пионеров Дикого Запада, который дает им социокультурное и антропологическое преимущество перед представителями других национальных школ.  Странно то, что тем немногим обладателям Ph.D., которые рискуют таки возвратиться в РФ, крайне сложно трансформировать свое обретенное немалым трудом на Западе звание даже в степень традиционно расслабленного туземного «кандидата наук». (Собственно, легче просто написать еще одну диссертацию – настолько затруднена процедура «установления эквивалентности».) И это в стране, образовательная система которой не выдерживает никакой критики, в стране, где образование давно стало зоной разнузданной коррупции и где дипломы и даже степени (а также диссертации) можно купить или, по крайней мере, заказать на каждом втором переходе метро. Когда автор этой статьи, влекомый людским потоком, движется к месту службы в подземельях метро, он минует, по крайней мере, две «точки», где в открытую осуществляется купля-продажа дипломов и даже научных степеней. Здесь же, «на точках», можно заказать и текст диссертации. Это – в сжатой и вульгарной форме – некая метафора всей российской системы образования и продвижения по шкале научных «градусов». Российские вузы – в промышленных масштабах – занимаются тем же самым, штампуя дипломы, «кандидатов» и «докторов» за соответствующую плату. Только они делают это легально и полулегально – с оформлением всех необходимых документов и отправлением необходимых бюрократических процедур. Что на этом фоне представляет собой ригоризм защитников «чистоты» старой системы, как ни жесточайшую профанацию?  Следует отметить, что в международной (а в прошлом – англо-американской) системе отсутствует степень, соответствующая советско-российскому «доктору наук». Но это не значит, что образование завершается на получении Ph.D. При желании, существует возможность получения «постдокторского» стажа, длительностью от одного до трех лет (чаще один-два). Как правило, такая возможность доступна молодым докторам в течение пяти-семи лет после получения степени Ph.D. В течение постдокторского периода «молодой» доктор занимается самообразованием, не слишком обременительным преподаванием (обычно один-два курса в семестр или даже в год), разработкой определенной научной темы, по ходу которой выпускается несколько научных статей в реферируемых научных журналах, и/или пишется книга. Постдок – это не степень, а фактически – дополнительный «довесок» к докторской степени. «Постдокторство» ни в коем случае не является обязательным, но оно желательно для некоторых специальностей – таких, например, как физика, химия, микробиология и история.  Российский «доктор» представляет собой почти чисто «феодальный» статус, открывающий путь к определенным административно-должностным благам и преимуществам. Получающие ее люди часто обретают этот статус именно с прицелом на обретение этих преимуществ, а не научную работу. Для обретения статуса «по заслугам» в настоящей науке не надо феодальных степеней – «достаточно» заработать его своей научной работой. Опыт последней пары десятков лет показывает, что очень часто как раз те люди, которые не способны или не желают показывать настоящие результаты, и обращаются к институту доктората как возможности поднять свой сугубо номинальный статус и престиж – как в науке, так и за ее пределами. Это совершенно нетерпимо, ибо феодализирует науку, превращает ее из института, авторитет которого покоится на принципе меритократии, в институт, основывающий свой авторитет на «именах», званиях и регалиях. Итак, необходим решительный демонтаж всей этой окончательно выродившейся туземной профанации, называемой на постсоветском пространстве «аспирантурой». Вместо аспирантур в крупных вузах с адекватным для этого потенциалом и уровнем научно-преподавательской деятельности следует создать нормальные градуативные школы в англо-американском духе с интенсивной программой обучения по англо-американской же системе (три курса в семестр в течение трех-четырех или пяти лет – в зависимости от сложности специальности, а также бэкграунда и уровня предыдущей подготовки соискателя). Весь этот процесс должен быть увенчан серьезным оригинальным исследованием, написанием диссертации, защитой последней и получением полновесной и понятной в окружающем РФ мире степенью Ph.D., а не какого-то загадочного градуса «кандидата наук». При этом ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вузы сохранили знакомую нам аспирантскую профанацию под новой вывеской – это будет означать полную дискредитацию института Ph.D. на территории России и выльется в отказ зарубежных образовательных и научных центров всерьез воспринимать российские докторские степени на Западе и во всем мире. Степень должна быть полновесной, процесс ее получения – достаточно долгим и напряженным. Это, кстати, сыграет большую положительную роль в деле выздоровления российского постдипломного образования, ибо отсеет значительную часть тех не имеющих отношения к науке авантюристов и разночинных бездельников, которые бьют баклуши и околачивают груши в российской аспирантуре сегодня. Добавлю, что речь, конечно же, не идет о «сокращении» или «поражении в правах» живых российских докторов. Пускай себе пользуются всеми материальными и моральными привилегиями, которые им может дать удивительный мир российской академии. Я говорю лишь о том, что не надо плодить новых докторов, да еще в таком количестве. Пусть нить постсоветской докторантуры прервется и звание «доктора наук» спокойно, мирно и без драматических эксцессов сойдет на «нет». Смысл в сохранения нативной системы научных градусов еще оставался в условиях существования Советской сверхдержавы, хотя ее целесообразность и тогда вполне могла бы быть поставленной под вопрос. Сегодня же, когда историческую Россию расчленили, превратив в периферийное и сугубо сырьевое образование с примерно 140 млн. непрестанно убывающего деморализованного населения, квази-феодальным социально-политическим порядком, деградирующей экономикой, основательно подорванной сферой ИиР, разлагающейся культурой и системной коррупцией, имитация сверх-державной самодостаточности ее унаследованных от СССР системы образования и научно-образовательного комплекса приносит больше вреда, чем пользы. Игнатов И.И Автор — доктор философии, Ph.D. Заведующий сектором анализа международного опыта управления наукой и образованием Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП).В 2001 году защитил Ph.D.-диссертацию в Louisiana State University-Baton Rouge (Department of Geography & Anthropology). В 2001-2002 годах работал приглашенным профессором (Visiting Assistant Professor) в University of New Orleans (Department of Geography). С 2002 по 2005 годы в этой же должности преподавал в Texas A&M University (Department of Geography). С 2008 года автор принимает участие в качестве ассоциированного исследователя в международной программе «Andes to Amazon Biodiversity Program», базирующейся в Ботаническом исследовательском институте Техаса (Botanical Research Institute of Texas).В настоящее время также является ученым-исследователем и куратором программы Applied Biogeography and Eсology в Jarvis Christian College (Texas).  |

|

|

| Всего комментариев: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

По этой теме смотрите:

ВСЕ НОВОСТИ:

АРХИВ САЙТА:

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||