17:30 К родному пепелищу. Почему знаменитые эмигранты возвратились в СССР |

|

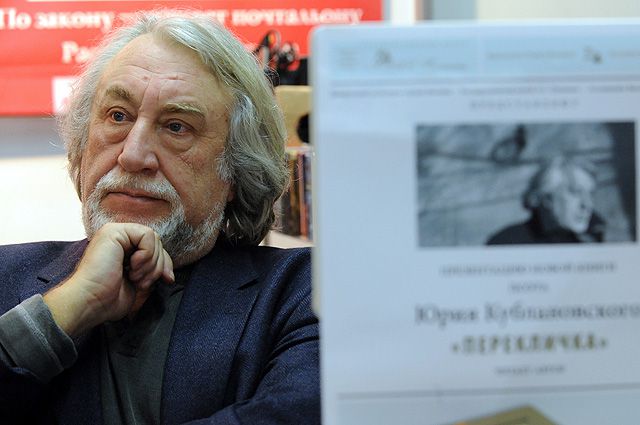

В 1920-х гг Лига Наций зарегистрировала около 1,4 млн русских беженцев, живущих за рубежом. Однако к тому моменту кое-кто из них уже успел разочароваться в такой жизни и вернуться в СССР. Другим для принятия решения потребовалось чуть больше времени. Писатели, музыканты, философы... Они покинули Россию, в которой пылала революция. И начали чахнуть, оторвавшись от корней, И вернулись домой. Родина оказалась им нужнее сытости и покоя заграницы, Потому что она - Родина! Куприн. Осень патриарха  «Самый большой удар по эмиграции» - такими словами Дмитрий Мережковский сопроводил возвращение на родину классика русской литературы Александра Куприна. Это произошло в конце весны 1937 г. Сам Куприн говорил иное: «Все эти годы я ощущал тяжёлую вину перед русским народом... Я готов пойти в Москву пешком!» За границей он провёл 17 лет, 16 из них - в Париже. Достаточно времени, чтобы понять: в эмиграции он никому не нужен. Его дочь Ксения была актрисой, и как-то раз шофёр такси, услышав имя Куприна, спросил: «Вы, часом, не отец ли знаменитой Кисы Куприной?» Для литератора, претендовавшего когда-то на Нобелевскую премию, это было пощёчиной. «Не кормит меня беллетристика... А в России я готов жить хоть на огороде, есть капустную хряпу (нижние листья. - Ред.), и даже без хлеба». Никакой «хряпой», конечно, в СССР его не попотчевали. Наоборот, в продаже незамедлительно появились переиздания его повестей и рассказов. Куприн обрёл массового читателя на родине, о чём всегда мечтал. К сожалению, писатель, больной раком пищевода, прожил дома всего лишь год. В богоборческом государстве его перед смертью посещал священник. Слащёв. Дело чести  В середине 1920-х гг. на высших курсах красных командиров «Выстрел» произошёл скандал. Курсант Семён Будённый разрядил в сторону преподавателя барабан револьвера. Тот невозмутимо стряхнул с пальцев мел и сказал: «Вот как вы стреляете, так и воевали». Звали его Яков Слащёв. В недалёком прошлом генерал врангелевской армии. В ноябре 1920 г., когда Слащёв одним из последних покидал Крым, большую часть его багажа занимало полковое Георгиевское знамя. Оно пробыло с ним всю недолгую эмигрантскую жизнь, которую генерал коротал в трущобном районе Константинополя, занимаясь крохотным огородиком. Год спустя, в ноябре 1921 г., он вернулся, чтобы служить новой России. «Много пролито крови. Неизмеримо велика моя вина перед рабоче-крестьянской Россией. Но, если в годину тяжёлых испытаний снова придётся вынуть меч, я кровью своей докажу - мои новые мысли и взгляды не игрушка, а твёрдое, глубокое убеждение». Этому не суждено было случиться. В январе 1929 г. Яков Слащёв был застрелен психически больным троцкистом Лазарем Коленбергом. Вертинский. Правда шансона Тот же взгляд. Те же речи простые, Так же скупы и мудры слова. Над военною картой России Поседела его голова. Это финал песни Александра Вертинского о... Сталине. Написана она в 1945 г., через два года после возвращения актёра и певца на родину. В 1920 г. он вместе с остатками армии Врангеля переправился в Константинополь. Годы спустя на вопрос, зачем же было покидать Россию, Вертинский ответить толком не мог: «Что толкнуло меня на это? Я ненавидел Советскую власть? О нет! Ничего дурного она мне не сделала. Очевидно, это была тяга к приключениям, юношеская беспечность». Расплата за неё длилась 23 года. В Европе приходилось петь по кабакам. В США отвращение вызывал английский язык. В Шанхае дело дошло до того, что в ломбард регулярно закладывалась даже одежда. К тому моменту Вертинский уже несколько раз обращался с просьбой пустить его в СССР. После возвращения он дал более 3 тысяч аншлаговых концертов, снимался в кино и даже получил за одну из ролей Сталинскую премию. Его дочери, Анастасия и Марианна, стали известными актрисами и были избавлены от «доли ресторанных певичек», чего Александр Николаевич боялся всю жизнь.  «Остаться там было бы пыткой» Почему гениальные русские поэты, писатели, композиторы восхищались заграницей, но, покинув родину, тосковали по ней? Может, потому, что чужбина давала возможность жить комфортно, а в виде расплаты затрудняла возможность творить? Юрий Кублановский, поэт, публицист, долгое время живший в эмиграции во Франции и в Германии  Правда, это касается далеко не всех. Если считать композиторов Прокофьева и Стравинского сверстниками, то Стравинский, по-моему, вполне комфортно чувствовал себя на чужбине - и в Европе, и в США. Многое зависит от мирочувствования человека, от его воспитания. Прокофьеву действительно там не жилось. Он, прекрасно зная, что его родина - это уже не та Россия, которую он знал, что теперь это Советский Союз, что в стране сталинские репрессии, лагеря, всё-таки вернулся. Очевидно, для него родина была намного важнее, чем тот режим, который её уродовал. И он не мог ни жить, ни творить без России. Ситуацию, в которой приходится делать нелёгкий выбор - остаться на Западе или вернуться, - я невольно примеряю на себя и на, допустим, поэта Иосифа Бродского. Иосиф не вернулся даже тогда, когда социализм затрещал по швам и рассыпался. Его не тянуло назад. В его стихах, написанных там, не найдёшь и следа тоски по России. Я же, как только меня вновь стали печатать здесь, поспешил вернуться, потому что тысячами нитей был связан с родиной. Там мне не жилось. И это не просто проблемы с языком. Мне не хватало окружающего ландшафта, «своих» людей, христианской веры православной. Отсутствие воздуха, который даёт православие, делало мою жизнь на Западе достаточно маргинальной. И слава богу, что я там провёл всего 8 лет. Я не представляю себя живущим в эмиграции 20, 30 лет. Это для меня было бы пыткой. Тогда как Бродский вполне там адаптировался, так же как и Стравинский. И символично, что они с Бродским лежат на одном кладбище Сан-Микеле в Венеции... Но мы - я, Иосиф, другие поэты 60-х - эмигрировали из СССР. Другое дело - Бунин, Ремизов, Куприн, Ходасевич. Эти писатели и поэты формировались ещё в дореволюционной России - в совершенно другой стране, с другим укладом, иными ценностями. Они все действительно крепчайшими нитями были связаны с Россией. Она, их родина, вдохновляла их на творчество, покинув её, они по ней тосковали. А тоска и вдохновение - не всегда хорошие для творчества союзники, порой они иссушают. А вот третья волна эмиграции - это были люди, многие из которых уже не имели христианских корней, их отношение к родине носило исключительно политический характер. Их были сотни - литераторов, музыкантов. Но нас наберётся от силы десяток (это Солженицын, Зиновьев, Владимов, и я, и некоторые другие), кто после перестройки с концами вернулся домой. Я в определённой степени уважаю тех, кто, скажем, уехал в Израиль и остался там. Но многие, использовав возможность уехать «по еврейской линии», осели в Европе или в Америке, обустроились там, обжились. Я таких людей с трудом понимаю. Всё моё творчество связано напрямую с родиной и с читателем, который у меня здесь, и с языком родным. Нужно ли в этой ситуации говорить, что чувство родины для творческого человека важно? Для меня однозначно - да! Хоть и сказал поэт «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», в отношении России это не проходит. Только держа руку, что называется, на пульсе Отечества, можно ясно понимать происходящее здесь.  |

|

|

Среда, 28.01.2026, 20:10

Приветствую Вас, Гость Нашей Планеты