02:00 Обожествление Иисуса Христа и канонизация евангели |

|

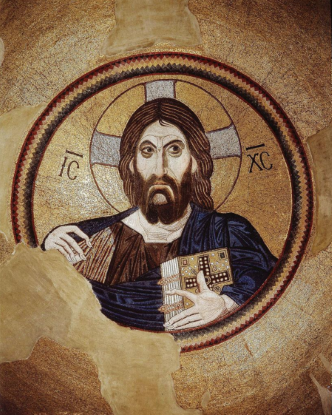

Игорь Гарин Глава из книги И.И.Гарина "Закат христианства и торжество Христа" Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом. Афанасий Великий В древности проповедники и пророки были весьма распространены и некоторые из них не останавливались перед тем, чтобы объявлять себя мессиями и даже богами. Типичный пример — едко высмеянный Лукианом пророк Александр, слава о котором распространилась по всей Малой Азии и Италии. Но он действовал в одиночку и не создал никакой религиозной группы, поэтому его слава закатилась тотчас после смерти. Другой широко известный пример — бродячий философ Перегрин, одно время бывший главой христианской общины и кончивший жизнь самосожжением. Кстати, легенда связывает смерть Перегрина, как и смерть Иисуса, с многочисленными чудесами: его гибель произвела на паству гораздо большее впечатление, чем его проповеди, среди которой быстро распространилась весть о том, что многие видели Перегрина после сожжения в венке из священной маслины и в белых одеждах. И во времена Христа, и после него людям хотелось верить, что мученическая смерть обеспечивает душе бессмертие и райское блаженство. К тому же идея воскрешения Христа импонировала новообращенным язычникам, привыкшим к рассказам об умирающих и воскресающих богах (египетском Осирисе, греческом Дионисе, малоазийском Аттисе). Я бы сказал, что уже ранние христиане создали превратный образ Христа, не просто исказив его величие, но трансформировав внутреннее во внешнее — Бог, присутствующий в глубине духа человеческого, был объявлен Богом во плоти. На Бога напялили человека… Можно ли придумать больший абсурд?.. Церковь исказила не только учение, но даже лик Иисуса Христа, постепенно трансформированного в иконописи в гигантского Бога-Пантократора, еще одного Зевса-Громовержца со страшными глазами, нависающего с церковных сводов, довлеющего над толпой. Как это непохоже на Христа, пришедшего в мир сказать людям: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я уже несколько раз упоминал о том, что ни в первых проповедях учеников-апостолов, ни в нередактированных текстах евангелий нет упоминаний о непорочном зачатии, рождении Иисуса как Сына Божия от девы Марии, божественности Иисуса Христа. Вплоть до III–IV вв. в древних христианских надписях Бог и Иисус Христос упоминались раздельно, свидетельствуя о том, что Иисус по-прежнему воспринимался только как Мессия, посланный Богом. Но чем больше времени проходило после его смерти, тем сильнее оказывался его божественный ореол в проповедях и посланиях. Человек становился образом «Бога невидимого» и олицетворением «славы Божией». Развиваемая докетами идея кажимости человеческого существования Христа призвана была снять противоречие между божественной сущностью Иисуса и его страшным земным уделом. Впрочем, докеты упреждали свое время и также были зачислены в еретики. Здесь надо иметь в виду, что главный христианский миф гораздо древнее времен Иисуса Христа. Существует целый список "богов", рожденных девственницами: 1) Заратустра — рожден девственницей в 1500–1200 году до н.э. 2) Кришна — индийский бог, рожден девственницей Деваки около 1200 года до н.э. 3) Индра — рожден девственницей в Тибете около 700 года до н.э. 4) Гаутама Будда — рожден девственницей Майей около 600 года до н.э. 5) Митра – рожден девственницей в хлеву 25 декабря около 600 года до н.э. Его воскресение празднуют в Пасху. 6) Дионис — древнегреческий бог, рожден девственницей в конюшне, мог превращать воду в вино. 7) Квирин — один из ранних римских богов, рожден девственницей. 8) Аттис — фригийский бог, рожден девственницей Намой около 200 года до н.э. 9) Адонис — вавилонский бог, рожден девственницей Иштар. Таким образом, за много веков человеческой истории и задолго до Иисуса очень многие невинные девушки "рожали" богов. Этот плагиат христиане тщательно скрывают, дабы не просто выглядеть первыми "истинно верующими", но и монотеистами. Очень важная мысль: обожествление Иисуса Христа на ранней стадии развития христианства внесло в ряды его последователей такие же противоречия, как позже тринитарная проблема, или доктрина Троицы. Признание божественной природы Иисуса Христа ставило под сомнение монотеистический характер христианства, ибо бессознательно возникала мысль, как минимум, о двоебожии — Боге небесном и Боге земном. Пытаясь разрешить эту неувязку, уже апостолы вступали друг с другом в противоречие. Так, апостол Павел строго различал личности Бога-Отца и Бога-Сына, тогда как апостол Иоанн трактовал Иисуса Христа как Логос, или Слово Божие. Можно с уверенностью сказать, что христология возникала в русле решения проблемы обожествления Иисуса Христа: в ее рамках одни отрицали сущностное единство Бога и Иисуса Христа, другие развивали идею, согласно которой человеческая природа Иисуса Христа была полностью поглощена природой божественной. Великие каппадокийцы подчеркивали, что Христос равен Богу-Отцу и Духу Святому по Божеству, и при этом равен всем людям по человеческой природе. Фактически эта идея положена в основу главной христианской доктрины. Церковное учение об Иисусе Христе как «единосущном» Богу-Отцу Сыне и Слове (Логосе) разрабатывалось в острых спорах в продолжение первых пятисот лет истории христианского богословия. Начиная с первых Вселенских соборов, официальная церковь выбрала компромиссный путь, как наилегчайший — объединила обе противоположные позиции в одну: Христос одновременно и Бог, и человек; он есть одна из трех ипостасей единого Бога (догмат о Троице), равный двум остальным лицам (Богу-Отцу и Святому Духу); он не безначален, как Бог-Отец, но и не сотворен, как всё в этом мире; он рожден от Отца прежде всех веков, как истинный Бог от истинного Бога. Воплощение Бога-Сына есть подлинное соединение божественной природы с человеческой. Иными словами, в Христе Бог соединился с человеческой природой «неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо». При этом ни природа Бога, ни природа человеческая не претерпели никакого изменения, но остались по-прежнему полноценными. Эта форма учения о Христе утвердилась в церкви не изначально и не само собой, но после длительной и беспощадной борьбы церковных партий в IV–V вв. и была зафиксирована и укреплена в решениях первых вселенских соборов — Никейского (325), Константинопольского (381), Эфесского (431) и Халкидонского (451). Впрочем, и после этого не все христианские течения и конфессии придерживались этой версии, а идеи Бога-Сына и Троицы во все времена приводили к сильным внутрицерковным раздорам, в малой степени способствующим укреплению здания церкви. Процитирую Т. Джефферсона, сказавшего о Троице следующее: «Бессмысленные высказывания нужно высмеивать. Прежде чем за дело может взяться ум, мысль необходимо четко сформулировать; ни у кого никогда не было четкого определения Троицы. Это просто абракадабра шарлатанов, именующих себя священниками…» С Троицы начался возврат христианства к язычеству: к Троице присоединили «Царицу Небесную» Марию, затем Премудрость Божию Софию, затем — три триады ангельской иерархии — от архангелов, серафимов и херувимов до персональных ангелов-хранителей, далее — огромный сонм святых и блаженных, почти неотличимых от грандиозного скопища индуистских богов. О каком единобожии в христианстве можно говорить, когда в храмах молятся не столько Богу, сколько тысячам икон святых «защитников» и «покровителей», каждому из которых можно найти соответствие в египетском, древнегреческом или индийском пантеоне? Я бы сказал, что сам процесс рождения христианского мира омрачен не только догматическими ошибками обожествления величайшего человека Иисуса Христа и невнятицей Троицы, но все большим раболепием церкви, ее уходом от евангельских заветов и подменой внутренней духовности внешней мишурой. Константин Великий. Римские императоры выбрали христианство в качестве государственной религии не потому, что оно отвечало их духовным исканиям, но потому, что увидели в нем удобный способ овладения сознанием людей и удержания их в «ежовых рукавицах» власти. Кроме того, сложившаяся к IV веку иерархическая структура христианской церкви как нельзя лучше позволяла держать религиозный институт под жестким государственным контролем. Решающая роль в этом процессе принадлежит императору Константину (272–337) — очень сложной и противоречивой фигуре в истории христианства, о которой можно сказать только то, что трудно найти человека более далекого, чем этот языческий принцепс, от идей Иисуса Христа. Я не оспариваю важности исторических деяний этого человека, объявившего свободу вероисповеданий (313), перенесшего столицу империи из Рима в Византию (330), легализировавшего христианство, объявившего воскресение выходным днем и создавшего законы, охраняющие семью, но объявить Великим, а затем и святым сыно- и женоубийцу * могла только абсолютно раболепная и сервильная церковь, полностью забывшая идеи Иисуса Христа. К этому стоит добавить, что первым христианским императором часто называют отнюдь не Константина, а Филиппа Аравийца (243–249), по словам Блаженного Иеронима, тайно принявшего крещение. Что до Константина, то до конца своих дней он оставался язычником и принял крещение только на смертном одре. Впрочем, к моменту признания христианства Константином христиане составляли менее 10% населения империи. При выборе новой религии принцепс долго колебался между митраизмом и христианством, и, по-видимому, окончательное решение лично для себя принял только перед смертью. Кстати, историки церкви отмечают, что во времена Константина «сходство между двумя враждующими церквами было тогда столь велико, что поражало все умы даже в античности». Константин, ощущавший себя «представителем Бога на земле», мог разрешить христианство и даже признать его официальной религией империи, но он видел в церкви не духовный институт, а «приводной ремень» имперской власти. Самое страшное то, что став государственной, христианская церковь согласилась быть таковым. Фактически «константинов мир» стал маккиавелевским миром «Государя» — началом порабощения церкви государством и первым падением церкви с высот первохристианской свободы. Не случайно тогда при императорском дворе впервые появились придворные епископы — такие как Евсевий Никомидийский. Кстати, лицемерие распространялось с обеих сторон: в принятии Константина как «христианина вне церкви» клир придерживался циничного принципа «сукин сын, но наш сукин сын!». Разрешив христианскую практику на территории империи, Константин практически до самой смерти вел образ жизни, недостойный не то что христианина, но даже развращенного неограниченной властью императора, ставшего прототипом будущих русских царей — Ивана, Петра и Иосифа. Никейский Собор. Начиная с первых семи Вселенских соборов IV–VII вв., главной проблемой отцов церкви становится вопрос о сущности Христа, о характере сосуществования в нем человеческой и божественной природы. Решающим в истории христианской церкви стал Первый Никейский Собор (325), созванный императором Константином для того, чтобы поставить точку в споре между александрийским епископом Александром и Арием. Как и гностики, Арий отрицал божественность Христа, считая его не Богом, а первым и совершеннейшим из сотворенных Богом существ. Тогда у Ария нашлось много сторонников, но епископ Александр обвинил Ария в богохульстве. Я полагаю, что принятие христианством так называемой арианской «ереси» могло бы предотвратить многие последующие ошибки церкви, ныне ведущие к ее разрушению, но собор, участники которого не были достаточно образованными, чтобы вникнуть в теологические детали и понять все тонкости рассматриваемой проблемы, осудил Ария и определил основные доктрины церкви и символ веры. Символично, что судьями Ария стали церковники, многие из которых только-только вернулись после каторги и на своих телах имели следы пыток за прохристианские взгляды — некоторые из них вскоре были объявлены святыми *. Именно собор, осудивший арианство, утвердил христианский символ веры — постулат о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении. Главное в этом определении — предложенное императором Константином слово «единосущный» (омоусиос), подчеркивающее единоприродность небесного Отца и земного Сына **. По моему глубокому убеждению, именно это представление было неправильным ответом на стоящий тогда перед церковью исторический вызов. Здесь важно подчеркнуть, что идея исходила даже не из лона церкви, а от языческого императора, решившего узаконить христианство. Приведу окончательный символ веры (орос), принятый I Вселенским собором: Веруем во Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых. Далее следовала анафема, удивительным образом примыкающая к оросу — главному символу веры: А говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем — таковых анафемствует кафолическая церковь *. Символично, что самое фундаментальноето решение в истории христианской церкви было поддержано церковниками без достаточного внутреннего понимания и убеждения. Клир и даже открытые противники пресловутого «единосущия» просто смирились пред волей Константина — диктат императора-язычника возобладал над убежденниями «еретиков». Затем подобное многократно повторялось в долгой истории Византии, а затем и ее «правоприемницы» России… Кстати, немногих несогласных после Собора отправили в ссылку… Справедливости ради надо сказать, что, приняв указанный символ веры, церковь не была к нему готова: вслед за кажущимся торжеством «истины» на I Вселенском Соборе последовала столь острая антиникеевская реакция, что порой казалось, что церковь не устоит и падет под натиском арианской ереси. Историки даже говорят о наступлении антиникеевской или арианской смуты: в течение полувека понятия Троицы, единосущия (подобосущия) и божественности Христа (а также последовавшая за собором ссылка Ария, смешавшая церковный суд с судом кесаревым) лихорадили весь христианский мир. Сменивший Константина император Констанций (317–361), опираясь на значительную часть клира, не только полностью подмял церковь под себя, но взял сторону еретиков-ариан, тем самым заложив основы будущих распрей западной и восточной церквей, приведших к их последующему расколу. Увы, сама церковь так никогда и не учла негативного опыта судейства, ведущего не к истине, а только к разделениям и расколам. Как тут не вспомнить возглас одного из столпов восточной церкви Фирмилиана, епископа Кесарии Каппадокийской: «Что за дерзость — претендовать быть судьей всех!». История христианства ярко демонстрирует, что в его становлении было слишком много человеческого и слишком мало божественного: мнения торжествовали над принципами, а желания и настроения над сущностью. На сотни лет церковь буквально погрязла в спорах о формулировках и, что гораздо хуже, в борьбе одних ни на чем не основанных богословских формул с другими — в борьбе, вскоре переросшей в уничтожение инакомыслящих. Император Констанций в этом отношении был гораздо более прямолинеен: «Моя воля — вот для вас канон!». Фактически это формула тоталитарного мышления, но она открывает истинные пружины выработки церковного канона: побеждала не истина, но чья-то воля — отнюдь не «здоровые элементы», «святые истины», «передовые или спасительные идеи», «прогрессивные мнения» — кстати, эти и подобные «упаковки» всегда идут в ход, когда пытаются доказать недоказуемое, когда человеческое берет верх над божественным. Обратите внимание, что ничего подобного нельзя обнаружить у Иисуса Христа, но история церкви буквально кишит этими формулами. Понадобилось почти 70 лет жуткой и беспощадной междоусобной борьбы для того, чтобы клир окончательно принял решение I Вселенского Собора, осознав, уточнив и дополнив свое богословие, во многом выстроенное на крови еретиков. Никейский собор, таким образом, определил основные доктрины христианской церкви и подверг осуждению альтернативные мнения, заложив прочный фундамент христианской традиции борьбы с еретичеством. Как мы увидим, вся последующая история развития христианской церкви стала бесконечным «искоренением» любых форм инакомыслия, типичных для тоталитарных религий. Весьма распространенное мнение о том, что на этом соборе был принят евангельский канон в виде 4-х евангелий, не имеет под собой оснований. Тем не менее предположительно именно Константин Великий отобрал подготовленные и «одобренные» церковниками версии евангелий, вошедшие затем в Новый Завет. Кстати, Никейский собор оказался чуть ли не единственным, не оставившим после себя никаких документов. Утверждая христианство как государственную религию, Константин не дал свободы вероисповедания, а потому сразу же началось ужасное обмирщение церкви. Сначала происходили гонения на христиан, теперь начались гонения на всех несогласных с властью, а ревностное христианство тотчас породило инакомыслие и еретичество — именно тогда в церкви появились борцы против обмирщения: беспощадный Иероним, желчно бичующий римское общество, Иоанн Златоуст — монах на престоле византийских патриархов и многие другие. Когда под влиянием государства к набирающему популярность христианству примкнула большая часть языческого жречества, в церкви начались значительные преобразования: к христианскому ритуалу добавились языческие обряды и местные культы. В результате нередко случалось так, что «первые христиане», страдавшие от язычества, так и остались в новой церкви на ролях «еретиков»: бывшие жрецы, перешедшие в христианство, продолжали преследовать их за то же неприятие этих же обрядов и церемоний, ставших уже «католическими» или «православными». Церковь оценила Никейский собор как «победу Истины», но исторический опыт всегда показывает одно и то же: что «победа Истины» — это всегда кровь, много крови… Так произошло и на сей раз: Истина «восторжествовала», но ценой жизни миллионов еретиков, павших жертвами всех последующих «побед Истины»… Доктор Дэвид Хоукинс, предложивший количественные методы калибрации сознания человека *, а затем — исторических событий и явлений, присвоил Иисусу Христу, единственному из людей, калибрацию в 1000 единиц, христианству I века — 980 единиц, христианству перед Никейским собором — 840 единиц и после Никейского собора — только 485 единиц… После Никейского собора разногласия между разными христианскими общинами не утихли, и последующие соборы, занимались, главным образом, укреплением «вертикали власти» и борьбой с «еретиками» — несторианство, монофизитство, оригенизм и т. д. Каждый собор завершался сожжением книг, а затем и самих «еретиков». Но борьба с еретиками не смогла остановить ни разложения византийской империи, ни догматических разногласий. Раннее христианство претерпело много взлетов и падений: исчезало в одном место и возрождалось в другом. Когда Римская империя была разрушена варварами, оно быстро проникло в среду самых варваров: благодаря римской церкви духовность, право, правовое сознание распространились среди гуннов, готов и галлов. Последующие соборы. Огосударствление христианства. Первые христианские соборы решали не только проблему сущности Иисуса Христа, но и евангелий, выбрав из многих апокрифов лишь четыре заслуживающих доверия, канонических, именно от Луки, Марка, Матфея и Иоанна. Отличительной особенностью восточной или византийской ветви христианства был категорический императив незыблемости: основы христианского вероучения, одобренные соборами IV–VIII веков, объявлялись абсолютными и неизменными, «боговдохновенными», то есть истинными, непреклонными, непререкаемыми, вечными, непостижимыми разумом. Так называемая эпоха Вселенских соборов (Oecumenicum Concilium) стала «христологической смутой» в том смысле, что естественные споры о природе и назначении человека-Христа переместились в область гонений, анафем, отлучений и, наконец, взаимного уничтожения спорящих. Богообщение сменилось настоящим идолопоклонством, превращением человека, обнаружившего Бога в себе, в идола. Новое сознание, боговдохновенность и благодать, столь ярко проявившиеся в Иисусе Христе, были объявлены свидетельствами его божественной природы, мало чем отличающейся от обожествления египтянами своих царей. Впрочем, Иисус, прежде чем стать Богом, тоже был объявлен царем. Смута этого времени выразилась в той беспощадности и бескомпромиссности, с которыми Кирилл боролся с Несторием, Феодид с Евтихием, православие с несторианством, Антиохия с Александрией, участники одних соборов с другими соборами… Историков, хорошо знающих поднаготную Вселенских соборов, которые решали доктринальные проблемы, не может не удивить именно этот категорический, непреклонный, судейско-прокурорский характер большинства из них: можно сказать, что церковь выстраивала свою идеологию на трупах врагов и еретиков, причем очень часто осуждение кого-то или чего-то было единственной целью созыва собора. Это особенно пикантно в свете того, что церковь называла все эти соборы органами, руководимыми Святым Духом. Не буду голословным: только несколько примеров из официальной церковной истории: I Никейский (325) — осуждение арианства. I Константинопольский — повторное осуждение арианства. Эфесский (431) — заочное осуждение несторианства. Халкидонский (451) — осуждение монофизитства. Константинопольский (518) — осуждение всех отвергающих Халкидонский собор и, в частности, патриарха антиохийского Севира. II Константинопольский (553) — осуждение несторианства и оригенизма *. III Константинопольский (680–681) — осуждение монофелитства. II Никейский (787) — осуждение иконоборчества. IV Константинопольский (869–870) — осуждение константинопольского патриарха Фотия. II Латеранский (1139) — осуждение Арнольда Брешианского. III Латеранский (1179) — осуждение вальденсов и катаров. IV Латеранский (1215) — осуждение альбигойцев, вальденсов, санкционирование инквизиции. I Лионский (1245) — отлучение Фридриха II Гогенштауфена. Тредентский собор (1545–1563) — Римская церковь осудила протестантизм. Некоторые соборы, например Халкидонский, вели к отпадению целых церквей, кстати, продолжающемуся до наших дней… Церковные судилища с их неукротимым желанием «повергнуть» и «раздавить» врагов, с их грозными анафемами и отлучениями — может ли быть что-то более дьявольское, инфернальное, абсолютно несовместимое с идеями и жизнью Иисуса Христа?.. Из той же церковной истории мы знаем, что разные христианские конфессии признавали одни церковные соборы и предавали анафеме другие, причем — не в исключительных случаях, а систематически: можно даже сказать, что разные соборы «разобраны» разными церквами. В частности, ориентальные православные церкви отвергли все Вселенские соборы после Халкидонского **. В свою очередь древневосточные церкви объявлены постхалкидонскими имперскими церквами «отпавшими от Вселенской церкви». Например Армянская церковь вообще не приняла определений Халкидонского собора о «двух природах во Христе». Согласно богословской формулировке католикоса Нерсеса Шнорали (Благодатного): налицо «…единое существо и единое лицо из двух естеств во едином Иисусе Христе». Я уж не говорю о пяти «разбойничьих соборах» — таково их официальное название по причине того, что претендуя на название Вселенских, они были именно с таким определением отвергнуты большинством церквей. Вот их перечень: Антиохийский собор (341) — признание арианства официальным учением. Миланский собор (355) — репрессии ариан против их противников. Эфесский «Разбойничий» собор (449). Первый Иконоборческий собор (754). Второй Иконоборческий собор (815) — отмена решений Второго Никейского собора. Как мы видели, Иисус своей жизнью дал великие примеры свободомыслия, терпимости, открытости, реформаторства. Но как всё это соотносится с одним только определением этих соборов, созванных большими группами инакомыслящих епископов — «разбойничьи»? Я не вижу большой разницы в поведении и действиях соперничающих группировок клира, будь то никейцы или иконоборцы. Мне представляется, что сама тенденция к «духовному разбою», испепелению думающих иначе, стала «генеральной линией» тех и других — идеологией и практикой, направленной на борьбу с любыми проявлениями инакомыслия, духовной свободы, исконного права человека на свободу совести. Халкидонский (IV Вселенский) собор (451) сформулировал окончательную формулу двух нераздельных сущностей Иисуса Христа (земной и небесной): в Иисусе Христе Бог соединился с человеческой природой «неслитно, непревращённо, неразделимо, неразлучимо», то есть во Христе признаются две природы (божественная и человеческая), но одна личность (Бог-Сын). При этом ни природа Бога, ни природа человеческая не претерпели никакого изменения, но остались по-прежнему полноценными. Неоднозначные идеи Халкидонского собора встретили огромное повсеместное сопротивление, их пришлось насаждать силой. После собора проклятия сыпались со всех сторон, «еретические» книги запрещали и изымали из обращения, несогласных епископов арестовывали и ссылали, копты и сирийцы создали новую «яковитскую» церковь (от имени Иакова Барадая), ставшую одной из первых в длинном ряду грядущих расколов христианских церквей. Отныне император открыто диктовал, какие решения должны принимать соборы, а сервильным епископам, почти как в наши дни, не оставалось ничего другого, как голосовать по указке свыше. Византия была империей рабов и это не могло не отразиться на ее церкви. В VII веке почти все богословские инициативы принадлежали византийским императорам. В частности император Ираклий (611–641) собственноручно написал «Изложение веры» («Эктезис») (638), обязательное для принятия церковью. Императоры судили, ссылали, пытали, увечили епископов: наиболее яркие примеры — папа Мартин (649–653) и Максим Исповедник (580–662). Вселенский собор в Константинополе (680–681) не только осудил очередную монофелитскую ересь, но третировал патриархов Сергия, Павла, Пирра, Тимофея, а также папу Гонория. Всё это — притом, что в Константинополе даже не сложилось собственной богословской традиции, такой, как в Александрии или Антиохии. Соборы осуждали не только живых, но и мертвых, составлялись списки «избранных отцов» и епископов, предаваемых анафеме при жизни и посмертно… Уже в 530 г. святой Варсонофий обличал «механическую» византийскую религиозность — приоритет внешнего над внутренним, формы над содержанием, буквы над духом. Каноны Трулльского собора (691–692) прямо обращены против превращения христианства в языческую магию. Среди запретов этого собора упомяну табу на церковное ростовщичество, предпринимательскую деятельность священников, запрет монахам спать с монахинями и пышно праздновать постиг… На VII Вселенском соборе в 787 году был установлен еще один догмат вселенской христианской церкви — иконопочитание. Основная мысль иконопочитания: «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз». Эпоха первых Вселенских соборов — это период перманентного кризиса церкви, нагромождения противоречий, централизации и огосударствления, падения роли местных общин, но, главное, все большего отпадения церкви от Иисуса Христа. Показательно, что соборные осуждения «ересей», особенно монофизитства и монофелитства, чаще всего вызывали острую реакцию несогласных. Епископы, возвращавшиеся после Халкидонского собора, повсеместно встречали народное сопротивление, а для водворения епископа Ювеналия в Иерусалиме потребовалось серьезное военное вмешательство. В Александрии солдат, защищавших назначенного Константинополем патрирха Диоскора, разъяренная толпа заперла в Серапеуме и сожгла живьем. Решения нескольких соборов навязывались почти исключительно военной силой. Ранней церкви пришлось тяжело расплачиваться за все больший уход от Христа. Если в языческой Римской империи существовали зачатки свободы совести, то с принятием Константином Великим христианства, с его утверждением в качестве государственной религии, свободу и терпимость отменили за ненадобностью… Хотя мрачная эпоха инквизиции с ее избиением инакомыслящих, сожжением книг и людей началась позже, нетерпимость и несвобода проявились сразу, засвидетельствовав тоталитарность государственной религии. После принятия канонов христианства догмы и институты церкви практически не менялись, а любую литературу, противоречащую официальной догматике, уничтожали. Лишь немногие тщательно прятали ее, чтобы уберечь от уничтожения. Вот почему вышеописанные находки в Наг-Хаммади и Кумране — это действительно Благие Вести, донесенные до нас подлинными подвижниками, не пожелавшими смириться с путами церковной структуры. Огосударствление превратило христианство в тоталитарную секту с профанной системой верований. Высокодуховное мистериальное учение Иисуса церковь трансформировала в тоталитарную иерархическую систему управления, основанную на особой роли духовенства. Увы, со временем римско-византийский культ императоров восторжествовал в христианском мире. Кстати, в других мировых религиях, таких как буддизм или индуизм, «огосударствление» не привело к отказу от духовных практик и необходимости достижения просветленного состояния (Дзэн, Адвайта). Причиной упадка христианства стало то, что по мере его распространение испарялся мистериально-мистический дух учения — то просветленное состояние души, в котором пребывал сам Иисус. Даже апостолам не удалось достичь такого состояния, а через несколько поколений от изначального христианства осталась только выхолощенная вера в прощение и спасение, обещанные праведникам. Иисус Христос являл пример того, как при жизни обрести Царствие Небесное, а его незадачливые ученики призывали во всем довериться церкви: дабы спасти душу от неофитов теперь требовалось просто верить в Бога и отстегивать десятину церкви, выступавшей посредником в «финансовой» сделке с Богом. Христианство предложило бесплатный сыр тем, кого в мистериях и близко бы не подпустили к сакральным знаниям. Не удивительно, что такая удобная религия очень быстро набрала популярность (Мэнли П. Холл). Окончательный статус христианства как государственной религии Рима был установлен только императором Феодосием I. Вслед за этим язычество было официально запрещено, и началась история массового и насильственного обращения язычников в новую религию. Приняв христианство, Константин, Юстиниан и Феодосий, высоко ценившие единство империи, заложили динамит не только в основание новой религии, но и под грядущее православие: пресловутая «симфония» государства и церкви была глубоко антихристианской и антицерковной утопией, разрушавшей границу между государством и церковью, а точнее — сделавшей вторую заложницей первой: рухнула империя, а вместе с ней и церковь, выстроенная по законам рабства, а не любви. При Юстиниане цезарепапизм окончательно восторжествовал, причем не в виде подчинения церкви государству, но, хуже того, в виде слияния церкви с миром, замены церкви государством. На языке Юстиниана, царство не просто взяло верх над священством, но поглотило и заменило его. В Византии случилось непоправимое для церкви: само государство стало священной и абсолютной формой мира, его смыслом и оправданием. Протоиерей Александр Шмеман в «Историческом пути православия» констатировал: Император не увидел церкви и потому всё понимания христианского мира вывел из ложных посылок. В «синтезе» Юстиниана Церковь как бы растворяется, из государственной психологии окончательно исчезает сознание ее коренной «иноприродности» миру и Царству. Первая глава в истории христианского мира завершается победным возвратом в него языческого абсолютизма. Настоячщая трагедия Византийской Церкви не в произволе царей, не в грехах и падениях — она, прежде всего, в том, что настоящим «сокровищем», безраздельно заполнившим ее сердце и всё подчинившим себе — стала сама Империя. Не насилие победило церковь, а соблазн «плоти и крови», земной мечтой, земной любовью завороживший церковное сознание. Хотя христианство как бы продолжало набирать популярность, первые пять-шесть веков христианизации Европы имели плачевные результаты: после великих культур древней Греции и Рима — интеллектуальный и духовный упадок, запугивание темных народных масс, почти полное отсутствие выдающихся людей, бескультурье, безграмотность, эпидемии, чертовщина, теологические дискуссии на тему, сколько чертей может поместиться на кончике иглы. Тот факт, что история поздне-византийского периода православной церкви (VIII–XVI вв.), за исключением Григория Паламы и Афона, все еще сокрыта в тумане, является простым следствием темноты этой бездуховной эпохи во всех смыслах этого слова: иконоборческая смута, деградация института монашества, бесконечные кризисы и падения церкви, императорский произвол… «Князья церкви» становятся анонимными, безымянными, исчезают из летописей и книг, церковь окончательно лишается прав и свобод. Император Лев III Исавр (680–741) в «Эклоге» без обиняков заявлял: «Господь, вручив царство императорам, вместе с тем повелел им пасти верное стадо Христово по примеру Петра, главы апостолов». Еще одной трагедией церкви стала тоталитарная тяга к единомыслию, преследовавшая цель отнюдь не бескорыстной любви к истине, следования Христу и даже сохранения веры в неприкосновенности и чистоте, но исключительно — единодушия во благо и укрепление организации. Отсюда — церковный авторитаризм, гарантии благонадежности, бесконечные отсылки к «древним отцам» и «древлему благочестию», ужасающий консерватизм, схоластика… Всё сказанное можно объять одним емким словом — византизм. Свидетельствует профессор Попов: «За это время мы не знаем ни одного авторитетного имени, ни одного оригинального сочинения». Всё богословие — как схоластический комментрий к «святоотеческим текстам». Вся эта печальная картина жутко контрастировала на фоне яркой и процветающей мавритано-арабской культуры на территориях современной Испании и Франции. Напомню, что в 711 году, когда в Дамаске на трон взошел второй преемник Мохаммеда, двенадцатитысячная армия мусульман через Гибралтар * вторглась в страну вестготов на территории современной Испании. Победа арабов в битве на реке Гуадалете в Южной Испании 19 июля 711 г. и гибель последнего короля вестготов Родериха два года спустя в битве у Сегоюэлы предрешили судьбу вестготского королевства. Для того чтобы подчинить берберскую Африку, арабам понадобилось пятьдесят лет, для завоевания юга христианской Испании хватило нескольких месяцев. Любопытный факт: епископ Севильи выступил против короля вестготов на сторону магометан, а крупные города страны Кордова, Малага, Гренада, Толедо сдались практически без сопротивления. Во многом этому способствовала высокая культура и терпимость завоевателей: арабы не только не посягали на имущество и права местного населения, но принесли с собой высокую культуру, эффективную экономику и политику терпимости и сотрудничества. Многие христиане принимали ислам. Арабская культура продержалась в этой части Европы на протяжении восьми (!) веков. Малоизвестный и весьма любопытный факт: только случай — поражение арабов под водительством Абд ар-Рахмана в битве с франками при Пуатье (732) — помешал тогда арабам колонизировать Европу и подчинить Корану весь Старый Свет. По словам Гюстава ле Бона, всё тогда могло случиться по-иному: вся Европа приняла бы ислам и образовалось бы религиозное единство всех цивилизованных народов и это позволило бы Европе избежать эпохи Средневековья. В 756-м году халифат Кордовы объявил себя независимым государством и с этой поры началось его бурное развитие и процветание. Властвуя мудро и справедливо, арабы проявляли высокую терпимость к христианам и евреям, что побудило впоследствии многих из них принять ислам. Кроме того, мусульмане развивали и совершенствовали торговлю и сельское хозяйство, покровительствовали искусствам, внесли значительный вклад в развитие науки и создали в Кордове наилучшую на то время инфраструктуру в Европе. Мы знакомы с феноменом европейского Ренессанса, но забываем, что в арабской Испании Ренессанс начался пятью веками ранее: В Х столетии Кордову называли «украшением мира», в городе жило 500 тысяч человек, тогда как, например, в Париже в то время насчитывалось 38000 жителей. Согласно летописи тех дней, в городе было построено 700 мечетей, около 60000 дворцов и 70 библиотек, в одной из которых находилось 500000 манускриптов. В Кордове было более 900 публичных бань, городской водопровод, впервые в Европе появились уличные фонари… Город поражал приезжих богатством и великолепием, а Великая Кордовская мечеть в Х веке стала величайшим архитектурным украшением мира и, как Мекка на востоке, местом паломничества всех арабов. Аль-Андалус — цивилизация, созданная арабами на территории Испании, тогда превзошла остальные цивилизации Европы. Арабы быстро и резко повысили уровень культурного и научного развития европейцев: с ними в Европу пришли математика, физика, химия, астрономия, философия, медицина, а известная арабам дешевая китайская технология производства бумаги обеспечила прорыв в книгоиздательстве. Арабы научили европейцев доискиваться природы вещей, перевели всех греческих философов, продолжили работы древнегреческих ученых. Они стояли у истоков научной революции и фактически предвосхитили эпоху Возрождения. Арабский врач Абу Касим способствовал быстрому развитию медицинских знаний, причем некоторые его идеи дожили до ХХ века. Кордовские ученые, астрономы и философы намного опережали европейскую науку. Образование стало всеобщим, была создана развитая правовая система и система здравохранения. Столь же бурно развивалась промышленность, торговля, морской флот. Долгое время арабы оставались единственными хозяевами Средиземноморья. В результате умелой обработке земли Испания превратились в огромный сад. Продукция шахт, промышленности, сельского хозяйства, оружие, шелковые ткани, сафьян, сахар отправлялись в Европу и на Восток. Следует помнить, что даже столицу современной Испании Мадрид основали арабы. Менее, чем за сто лет были вспаханы не обрабатываемые доселе земли, заселены пустующие города, созданы великолепные монументы, установлены торговые отношения с другими народами. Арабы интенсивно развивали науки и архитектуру, ими были основаны университеты, которые долгое время оставались единственными очагами интеллекта во всей Европе, были переведены труды греческих и латинских авторов. За несколько столетий, преобразовав Испанию и материально, и интеллигентно, арабы поставили ее вершиной всех наций в Европе. Огромные изменения претерпела также мораль. Арабы научили христиан самому драгоценному человеческому качеству — терпимости. Их доброта по отношению к завоеванному народу была велика настолько, что христианскому духовенству позволялось организовывать церковные соборы: например, собор в Севилье в 782-м году или в Кордове в 852-м году. Многочисленные церкви, построенные во времена властвования арабов, также являются свидетельством уважения последних к культам народов, оказавшихся в их подчинении *. При халифе Абдерахмане III (929–961) Кордовский халифат стал величайшей державой всего исламского мира, а царский дворец — самым величественным в Европе, своим великолепием потрясавшим королей тогдашнего мира. Я уж не говорю о величественной Альгамбре, «земном рае», как ее называли, — огромном комплексе дворцов и садов Гранадского халифата, выстроенных в XIV веке и по сей день остающихся одним из «чудес света», высшим достижением мавританского искусства в Западной Европе. Европейская архитектура многое заимствовала у арабских зодчих, а более поздняя поэзия трубадуров и нуовостилистов выросла из арабской поэтической культуры, развиваемой при Абдерахмане III. Всё это просуществовало до 1492 года, когда король Арагона Фердинанд Католик осадил Гранаду и захватил последнее прибежище ислама в Испании. Но надо помнить, что арабская империя пала не из-за внешней интервенции, а в результате внутренних междоусобиц. Политическая организация ее была достаточно слабой, но культура арабов в Испании достигла больших высот. Впрочем, это не воспрепятствовало победившим христианам с присущей им нетерпимостью сначала организовать гонения на мусульман, а вскоре заняться их систематическим физическим уничтожением. Фердинанд подписал с арабами договор, предусмотревший сохранение их языка и культа; однако уже в 1499 арабы стали преследоваться, и через сто лет были изгнаны с территории Испании. Мусульман насильно обращали в христианство; это позволяло святой инквизиции уничтожать их. Миллионы новообращенных христиан были сожжены на кострах инквизиции. Архиепископ Толедо, главный инквизитор короля, будучи фанатиком, призывал заколоть шпагами всех арабов, не принявших христианства, включая женщин и детей. Доминиканец Бледа был еще более радикален. Он не без основания предполагал, что нельзя выяснить, все ли новообращенные стали христианами в душе своей, а потому предложил перерезать всех арабов без исключения, — Бог на том свете легко разберется, кто из них заслуживает ада, кто — рая. Добрейший монах Бледа с удовольствием уверял, что более трех четвертей беженцев он убивал по дороге. Лишь в одной из экспедиций, направлявшихся в Африку, из 140 тысячи человек было убито сто тысяч. За несколько месяцев Испания потеряла более миллиона жителей. Седилот и другие авторы оценивают потери с момента начала завоеваний Фердинандом до окончательного изгнания арабов из Испании в три миллиона. По сравнению с подобными гекатомбами * Варфоломеева ночь — всего лишь небольшая стычка. Необходимо признаться, что столь жестоких преступлений нет даже на совести самых диких варваров. К несчастью для Испании, эти три миллиона подданных, которых она добровольно лишилась, составляли интеллектуальную и промышленную ее элиту. Архиепископ Хименес, сжигая впоследствии в Гренаде арабские манускрипты (которых он собрал около восьмидесяти тысяч), надеялся навсегда стереть со страниц истории память о своих врагах по вере, но оказалось, что имя последних запомнилось не только благодаря их письменному наследию, но и благодаря всем тем плодам труда, которые были оставлены арабами на земле. С тех пор прошло много веков, но цивилизация Испании так и не достигла уровня своего былого расцвета *. В 1609 г. началось полное изгнание мусульман из страны. За последующие 10 лет было выселено более 250 тысяч арабов. Инквизиция, которой было предписано обратить всех испанских подданнных в «единое стадо», быстро разорила богатейший Аль-Андалус. До сегодняшнего дня ее страшным наследием является глубинная нетерпимость испанцев к любому инакомыслию. Глубочайшую историческую иронию надо всем происходящим я усматриваю в том, что в Альгамбре, где захоронены наихристианнейшая королевская чета освободителей Изабелла Кастильская (1451–1504) и Фердинанд Католик (1452–1516) их гробницы со всех сторон окружает настенная арабская вязь дворца, в которой тысячекратно повторены слова «Нет Бога, кроме Аллаха»… |

|

|

| Всего комментариев: 5 | |

|

| |