13:32 История дутой авиации |

|

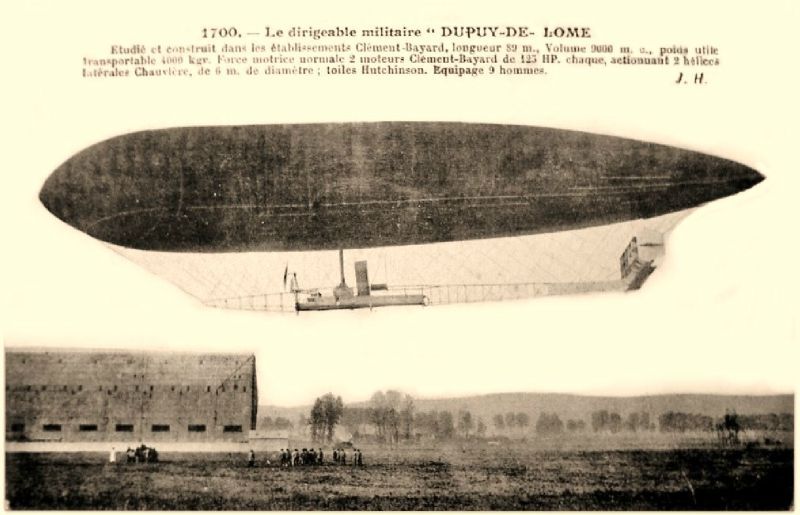

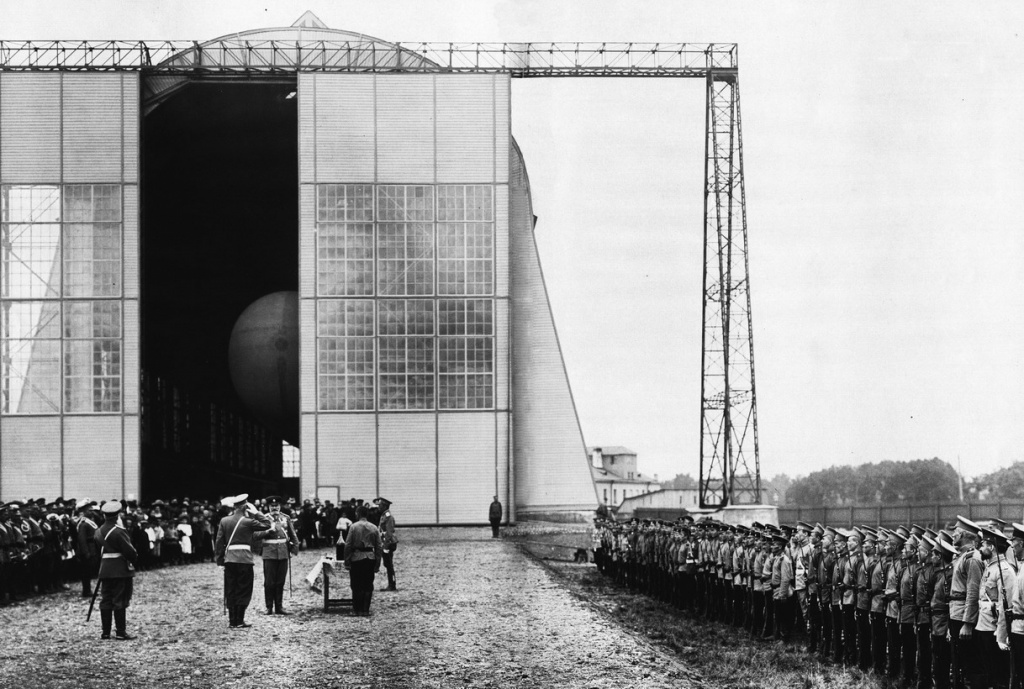

Летательные аппараты, поднимающиеся в небо с помощью легких газов, сегодня выглядят безнадежной архаикой. Однако самолет вытеснил аэростат далеко не сразу. Даже в 1940-х годах, когда небо, казалось, целиком досталось самолетам, аэростаты массово производились, на них летали и воевали. Весной 1812 года, когда вся Европа ждала войны между Наполеоном и Россией, немецкий изобретатель Франц Леппих обратился к российскому представителю в Штутгарте Алопеусу с предложением создать настоящий военно-воздушный флот. Алопеус доносил Александру I: "Леппих обещал мне построить пятьдесят таких воздушных кораблей в течение трех месяцев... По сделанным доселе расчислениям, наиудобнейшие воздушные корабли могут вмещать в себе 40 человек и поднимать 12 000 фунтов. В числе артиллерийских предметов, коими он хочет снабдить себя, ожидает он особливо большого действия от ящиков, наполненных порохом, которые, брошены будучи сверху, могут разрывом своим, упав на твердые тела, опрокинуть целые эскадроны". Леппиха пригласили в Россию, и он возглавил секретные разработки "оружия возмездия", которым Александр I надеялся остановить Наполеона. Мастерские Леппиха были размещены в селе Воронцове под Москвой. Работы велись в условиях повышенной секретности: публике сообщили, что в мастерских строится некая земледельческая машина, а сам Леппих действовал под псевдонимом Шмидт. В августе, когда французы уже приблизились к Москве, аппарат был готов. Однако, Наполеон быстро вошел в Москву, и конструкторское бюро Леппиха было эвакуировано в Нижний Новгород, а затем в Ораниенбаум. Поняв, что создать летучий корабль не удастся, Леппих в 1813 году сбежал из России, после того как на его проект было потрачено порядка 180 тыс. казенных рублей. Поскольку побить французов удалось без всякой аэронавтики, воздухоплавание на несколько десятилетий выпало из сферы интересов военного ведомства. Интерес к воздухоплаванию возродился в 1870-х годах, что было связано с широким применением воздушных шаров в армиях стран Европы и США. Российской агентуре на Западе было вменено в обязанность отслеживать заграничные достижения в области летательных аппаратов. Так, в 1872 году, когда стало известно, что француз Дюпюи де Лом работает над созданием управляемого воздушного шара, морское министерство немедленно запросило разведданные. Глава Морского технического комитета вице-адмирал Зеленой направил военному представителю России в Париже письмо, в котором приказывал: "Собрать на месте подробности об этом деле и в каком положении оно в настоящее время находится и доставить их в ученое отделение". В 1884 году страна и вовсе обзавелась учреждением, вплотную занимавшимся вопросами аэронавтики. Комиссия по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям, созданная при главном инженерном управлении генерального штаба, взяла на себя все вопросы отечественного шаростроения и даже выдавала субсидии энтузиастам, представлявшим многообещающие проекты. Впрочем, комиссия не всегда принимала оптимальные решения. К примеру, проект Константина Циолковского, который предлагал дирижабль с металлическим корпусом, был отклонен. В итоге, идея дирижабля с металлической обшивкой была принята конструкторами лишь через многие годы. К 1904 году в России уже было несколько воздухоплавательных команд, приписанных к западным крепостям, но на Дальнем Востоке, где назревала война с Японией, не было ни одного шара. Поэтому, когда японцы осадили Порт-Артур, защитникам пришлось импровизировать. Лейтенант Лавров из подручных материалов соорудил воздушный шар, с которого осмотрел японские позиции и скорректировал огонь артиллерии. Вскоре, правда, Лавров погиб в бою, и шар больше не поднимали. Немногим лучше стало, когда из Петербурга в Маньчжурию перебросили воздухоплавательную роту с двумя аэростатами. Проблема была даже не в том, что шаров было мало, а в том, что данными воздушной разведки не умели пользоваться. Так, командир десятого корпуса генерал Случевский лично поднимался на шаре, дабы осмотреть позиции японцев, но противник все равно сумел неожиданно зайти с флангов, после чего корпус поспешно отступил. После проигранной Японской войны военное ведомство всерьез взялось за аэронавтику. В 1906 году для нужд армии было заказано за границей сразу восемь аэростатов, а вскоре был налажен выпуск их отечественных аналогов на заводе Редигера и на заводе "Треугольник" в Санкт-Петербурге. Кроме того, прилагались усилия для создания собственного дирижабельного флота. В 1907 году была создана комиссия генерала Кирпичева, в задачу которой входило "производство опытов и исследований принадлежностей и материалов для постройки управляемого аэростата". В сущности, комиссия представляла собой настоящее конструкторское бюро, деятельность которого стала давать быстрые результаты. Уже в 1908 году в воздух поднялся первый отечественный дирижабль "Учебный", а еще через год — его собрат "Комиссионный", переименованный впоследствии в "Кречет". С началом первой мировой войны немецкие дирижабли стали частыми гостями в российском небе, но и Россия пыталась дать достойный отпор. Самой успешной операцией за всю войну стал налет дирижабля "Астра" на железнодорожную станцию Лык в немецком тылу. 21 мая 1915 года дирижабль сбросил на станцию 21 бомбу и благополучно вернулся на базу. Но уже летом положение дирижаблей резко усложнилось, поскольку немцы стали использовать против них самолеты-истребители с зажигательными пулями. К тому же немцы обзавелись сильной зенитной артиллерией, которая сделала полеты чрезвычайно опасными. После того как погибли дирижабли "Кондор" и "Беркут", активность русских воздушных кораблей пошла на убыль. В течение войны число воздухоплавательных аппаратов постоянно росло, но в 1917 году, когда началось разложение армии, аппараты эти были отправлены в тыловые хранилища, откуда их впоследствии брали для своих нужд и белые, и красные. Так, большой склад в Вятке достался Красной армии, а склад в Николаеве обеспечил аэростатами деникинцев. В 1923 году был построен первый советский дирижабль под названием "Московский химик-резинщик — Ильичу", причем строился он в военных целях. Предполагалось, что подарок химиков-резинщиков будет использован как морской разведчик, но использовать его так и не пришлось из-за низких летных качеств. Впрочем, советские аэростатостроители умели учиться на своих ошибках. В 1930 году "Комсомольская правда" бросила клич: "Даешь эскадру советских дирижаблей!" — и вскоре Осоавиахим занялся сбором средств для строительства. В 1931 году было создано предприятие "Дирижаблестрой", которое уже в 1932 году наладило в подмосковном Долгопрудном строительство советских дирижаблей. 6 февраля 1938 года дирижабль СССР-В6 "Осоавиахим", шедший снимать с льдины полярников-папанинцев, разбился в районе Кандалакши. Из 19 членов экипажа 13 погибли. Если СССР-В6 разбился из-за того, что пилоты в условиях плохой видимости не заметили гору, то СССР-В10 в том же году стал могилой для своего экипажа из-за того, что газ просочился в кабину. В целом власти были, видимо, не слишком довольны успехами дирижаблестроения, поскольку звания Героев СССР, сыпавшиеся в те годы на летчиков как из рога изобилия, воздухоплавателей обходили стороной. Трагически окончился амбициозный эксперимент, поставленный в 1938 году. Четверо стратонавтов — Кучумов, Батенко, Столбун и Украинский — должны были подняться в стратосферу в открытой гондоле, защищаясь от враждебной среды с помощью одних лишь скафандров. Цели полета были сформулированы предельно откровенно: "изучение влияния на организм больших высот" и "постановка физиологических опытов в условиях подъема в открытой гондоле на высоту до 10 тыс. м". Эксперимент показал, что первые советские скафандры нуждаются в существенной доработке, поскольку все четверо погибли от удушья. Боевое крещение советские аэростаты получили в войне с Финляндией, причем показали себя с лучшей стороны: советские аэронавты-корректировщики зависали над линией Маннергейма в сорокаградусные морозы и успешно обнаруживали неприятельские цели. Когда же началась война с Германией, производство стратостатов и дирижаблей и вовсе было свернуто до лучших времен, и завод в Долгопрудном целиком переключился на выпуск заградительных и наблюдательных аэростатов. И если об использовании аэростатов в качестве заграждений против вражеских бомбардировщиков знает практически каждый, кому доводилось смотреть военную кинохронику, то аэростаты-корректировщики обычно плохо стыкуются с образом Великой Отечественной. Между тем с начала войны аэростаты-наблюдатели применялись достаточно активно. В одном только Ленинграде в 1941 году действовали восемь воздухоплавательных команд. Первые залпы "катюш" под Ельней тоже корректировались с надувных наблюдательных пунктов. В ценности аэростатов советское командование не разочаровалось до самого конца войны и использовало их даже при штурме Берлина. Более того, вера в ценность аэростатов сохранилась и в атомном веке, поскольку последняя модификация змейкового аэростата — АН-540Б — была разработана в 1947 году. Нашлась работа и дирижаблям: они теперь стали подвозить газ для аэростатов, на которых тренировались десантники. К тому же их можно было также превращать в тренировочные платформы для парашютистов. Так, в 1944 году советские специалисты составили свое заключение о работе дирижабля "Малыш", использовавшегося как раз для этих целей: "В тех пунктах, где требуется эпизодическое обслуживание относительно незначительного количества парашютистов (1000-1200 чел.), работа воздухоплавательного отряда заключается в следующем: аэростат "Малыш" прилетает к месту работы, куда одновременно приходит автолебедка с обслуживающей командой, и, проработав 2-3 дня, улетает обратно на базу". Пригодились дирижабли и после войны. С их помощью тральщики обнаруживали мины, оставшиеся в Черном море. Но все-таки было ясно, что эра аэростатов подходит к концу. Так, в 1952 году был запланирован полет стратостата, на котором Порфирий Полосухин должен был подняться на высоту 25 тыс. м и провести исследования интенсивности космических лучей. Но полет отменили, сочтя, что высоты и так уже достаточно хорошо изучены. Нежданное воскрешение стратостата состоялось лишь в 1962 году, когда встал вопрос обеспечения безопасности экипажей стратегических бомбардировщиков. Было необходимо отработать спуск человека в скафандре с суборбитальных высот. 1 ноября 1962 года стратонавты Долгов и Андреев поднялись на стратостате "Волга" на высоту 25 тыс. м и покинули кабину. Предполагалось, что парашют должен быть открыт лишь в 1 км от земли. Однако произошла трагедия: скафандр Долгова разгерметизировался, и стратонавт погиб. С тех пор большой нужды в надувной технике военные не испытывали, поскольку в эпоху космических полетов о стратосфере было известно практически все, а для воздушного наблюдения за противником хватало вертолетов. С тех пор воздушные шары используются лишь для запуска метеорологических шаров, а также в качестве летающих рекламных щитов и аттракционов для туристов. |

|

|

| Всего комментариев: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

По этой теме смотрите:

ВСЕ НОВОСТИ:

АРХИВ САЙТА:

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||